In queste vacanze di Natale mi sono dedicato alla lettura di alcuni articoli e alla visione di alcuni filmati sulla storia dell’aikido. In particolare, sono stato molto interessato a come veniva affrontato il tema della “crisi” attuale del mondo dell’aikido.

Anche se noi appassionati ormai ci stiamo lentamente abituando all’idea che la nostra meravigliosa pratica non riscuota più il successo di venti o trenta anni fa, il fatto che i fasti del passato siano solo un ricordo ci brucia, non c’è niente da fare.

Scherzando dico sempre che l’aikido sta seguendo la stessa parabola della musica rock.

L’articolo del caporedattore di Aikido Journal Josh Gold Aikido: confronting a crisis, l’intervista al Maestro Christian Tissier dal titolo On revitalizing aikido e il video Aikido’s Loss of popularity toccano il tema, offrendo interessanti spunti di riflessione.

Innanzitutto le cause, di questo calo di popolarità.

Christian Tissier sensei (fonte: youtube.com)

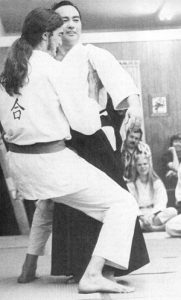

Ha risuonato particolarmente in me l’affermazione del Maestro Tissier rispetto alla “fine della magia”. E’ qualcosa che penso anch’io: una volta l’approccio alle arti marziali aveva il fascino dell’ignoto e dello straordinario. Un calcio volante o una caduta spettacolare erano qualcosa di sorprendente. Oggi basta un click e sul telefono compare un universo di video di tecniche mirabolanti. Un profluvio di immagini che nel suo preteso “realismo” distrugge qualsiasi tipo di immaginazione. E con essa anche la possibilità di una vera conoscenza.

Inoltre il mercato offre da tempo la varietà delle discipline marziali più disparate, rispetto alle quali il pubblico sembra ormai essersi orientato in maniera deciso verso le forme di lotta e gli sport da combattimento (Muay Thai, MMA, BJJ) o verso i sistemi di difesa personale. Roba veloce da imparare, allenante, in cui la forza fisica è fondamentale. Semplice e apparentemente efficace. Allenamenti nei quali ci si illude di imparare a difendersi partendo dal presupposto che il combattimento sia l’unica via e che il metodo da imparare debba essere il più rapido possibile.

Senza contare che tutte queste discipline prevedono gare e competizioni, da sempre amate dai più giovani.

La fotografia amara che ci ritorna è quella di una società tendenzialmente impaurita e aggressiva, tutta tesa a un ideale di efficacia (fittizio) e con poco tempo e poca inclinazione a percorsi lunghi di apprendimento.

In questo mondo l’aikido, “ju-jitsu per ragazzi sensibili” come lo definì un mio allievo alcuni anni fa, appare ormai obsoleto.

Josh Gold con Stanley Pranin e Matsuoka sensei (fonte: aikidojournal.com)

Certo, come Josh Gold ci ricorda, all’interno delle discipline orientali il mondo dello yoga continua a godere di ottima salute. Il popolo dello yoga potrebbe essere assimilabile a quello dell’aikido, eppure quest’ultimo non beneficia della stessa popolarità. Perché? La risposta penso sia semplice: intanto la stragrande maggioranza dei corsi di yoga prevedono un impegno fisico e mentale tutto sommato limitato e potrebbero essere tranquillamente assimilati a quelli di pilates o di ginnastica dolce. E poi lo yoga si fa da soli: un discorso è cercare l’armonia unicamente nel rapporto con sé stessi e un altro è cercare di battere armoniosamente in terra un altro che vuole attaccarci.

Troppo pacifici per il pubblico che ha voglia di menare le mani, troppo guerrieri per quello che cerca pace e armonia: un guado che rappresenta il nostro fascino e la nostra maledizione.

Troppo pacifici per il pubblico che ha voglia di menare le mani, troppo guerrieri per quello che cerca pace e armonia: un guado che rappresenta il nostro fascino e la nostra maledizione.

Del resto, Tissier ricorda altrettanto correttamente che l’aikido si sta oggi espandendo in aree del mondo (ad esempio l’India) dove fino a pochi anni fa era sconosciuto, mentre in Europa e negli States ha raggiunto un naturale punto di “stabilizzazione”.

Eppure, la riduzione del numero dei praticanti, in particolare nella fascia 19/29 anni, brucia assai. E allora?

“Che fare?” Si chiedeva Lenin nel titolo del suo libro più famoso del 1902 (sottotitolo “Problemi scottanti del nostro movimento”). E qui veniamo a noi.

1) L’identità

Si impone a mio avviso per tutti i gli insegnanti e i praticanti più appassionati una riflessione su che cosa rappresenti per ciascuno la pratica del ki-aikido. Sottolineo con forza la parola ki perché è il nostro elemento distintivo.

Un inamovibile Tohei sensei non viene sollevato neppure da un giovane Steven Seagal (fonte: Pinterest)

Si dice che lo scopo di un vero budo non sia semplicemente la difesa personale, ma quello di sviluppare alcune caratteristiche umane come la determinazione, il rispetto, la presenza mentale, la compassione. Questo a parole, ma nei fatti? In questo senso rimango convinto che la nostra scuola rispetto alle altre abbia una marcia in più. La pratica del ki rimane uno strumento di sviluppo personale potentissimo. Solo che per essere credibili dobbiamo crederci noi per primi.

E per ricordarci da dove veniamo, suggerisco di andare a rileggersi quest’intervista del maestro Tohei, rilasciata oltre venti anni fa, sulla sua storia e sulle origini del ki aikido.

2) I maestri

I grandi maestri del passato sono scomparsi o stanno scomparendo. Le terze generazioni invecchiano e l’arte ha sempre meno successo. Il risultato è che il numero degli insegnanti professionisti si è ridotto notevolmente e si ridurrà ancora. In questa situazione gli insegnanti non-professionisti saranno investiti di una responsabilità maggiore rispetto al passato. Coloro che decidono di impegnarsi nell’insegnamento dovrebbero guardarsi dentro per capire se hanno VERAMENTE qualcosa da dire.

E, attenzione, non mi riferisco alla mera ripetizione di quanto appreso diligentemente durante i seminari del maestro Yoshigasaki o di altri maestri. Parlo di teoria e tecnica espresse con la convinzione che nasce da una vera meditazione ed esperienza personale. Vita vissuta, insomma. Del resto il Doshu stesso ha ripetuto più volte: “non dovete insegnare quello che insegno io”.

I principianti dovrebbero poter entrare in un dojo e sentire immediatamente di poter chiamare con convinzione l’insegnante “maestro”.

E, considerato che i grandi maestri scompaiono, le nuove generazioni di insegnanti per crescere dovranno incrementare e valorizzare al massimo i momenti di incontro e di confronto tra di sé.

Possiamo rassegnarci serenamente alla stasi di questi anni oppure riflettere su che cosa possiamo fare. O su che cosa possiamo fare meglio. Personalmente non riesco a rassegnarmi perché sono convinto, insieme a Josh Gold, che questa nostra società, proprio per le ragioni che ne rendono oggi difficile la diffusione, ha necessità che esista e sia vitale la comunità dell’aikido. Ha bisogno che si continui a diffondere una disciplina di non-combattimento che metta le persone in condizione non di vincere, ma di non perdere, un’arte che insegni a realizzare uno stato di pace forte e solido.

A questo scopo credo che praticanti appassionati e maestri, se davvero vogliono dirsi tali, siano chiamati a fare uno sforzo concettuale non lieve, ma indispensabile.