Quei viali limitavan quattro appezzamenti, cintati di bosso; in tre di essi la signora Magloire coltivava i legumi, nel quarto, il vescovo aveva posto dei fiori. Qua e là v’era qualche albero da frutta. Un giorno la signora Magloire gli aveva detto, con una sorta di dolce malizia: «Dal momento che traete vantaggio da tutto, monsignore, guardate quell’aiuola inutile. Sarebbe meglio cavarne insalata, piuttosto che mazzi di fiori.» «Signora Magloire,» aveva risposto il vescovo, «vi sbagliate. Il bello è altrettanto utile dell’utile stesso.» E aggiunse, dopo una pausa: «Forse di più.»

Questo il passaggio de I Miserabili di Victor Hugo che Sensei cita spesso durante i suoi seminari. E così ha iniziato anche l’ultimo seminario di Balerna, parlando dell’importanza della bellezza. E lo ha terminato focalizzandosi invece sull’esigenza di pensare al futuro.

Due temi apparentemente lontani, o forse non poi così tanto. Ma andiamo con ordine.

Credo che quello di Balerna fosse l’ultimo dei seminari “in lingua italiana” di Sensei dove non ero stato. Curiosamente mi ero sempre fatto l’idea che fosse una località complicata da raggiungere. In realtà in treno il viaggio è stato rapido e comodissimo. Dalla stazione centrale di Milano infatti con il transfrontaliero si raggiunge Balerna in meno di un’ora e il dojo è praticamente attaccato alla stazione.

L’ospitalità garbata e precisa (“svizzera” direi) di Yvette, Bernhard e Govert ha fatto poi il resto, caratterizzata dallo sforzo di rendere l’intero fine settimana abbordabile anche per le tasche dei non svizzeri. Un grazie anche a Thu, mamma di una delle allieve del corso bambini, che venerdì sera ha preparato un’ottima cena vietnamita.

Il programma del seminario si è concentrato in larga parte sulla preparazione dei due esami di quarto dan del sabato, quelli di Yvette e Giuseppe, ma come al solito è stato occasione per andare ben oltre.

Come dicevo, Sensei è partito soffermandosi una volta di più sull’utilità fondamentale della bellezza. E di come nella bellezza si possano trovare una potenza e una forza inaspettate. Il mondo nato dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato caratterizzato dalla disponibilità di grandi risorse energetiche e in quel mondo di fatto si sono sviluppati l’aikido e il ki-aikido. E forse non è un caso che molti traducessero (e traducano ancora oggi) la parola “ki” proprio con il termine “energia”. “La mente forte genera un corpo forte” diceva il Maestro Tohei.

Dal secondo dopoguerra a oggi il mondo è assai invecchiato e le disponibilità energetiche si sono sensibilmente ridotte, tuttavia la celebrazione e la ricerca della forza, dell’efficacia a tutti i costi e dell’energia (fisica e mentale) non hanno conosciuto interruzioni, anzi. Sarà perché gli anziani spesso rincorrono ciò che appartiene al loro passato.

Ma l’aikido – lo ribadisco con forza – non è fatto per diventare più forti o più efficaci.

Venerdì sera, mentre facevo ukemi al maestro, ho pensato che avrei avuto più di un’occasione in cui provare a resistere al suo movimento. Ma perché avrei dovuto farlo? ll suo gesto era così bello e “logico” che sarebbe stato insensato contrastarlo!

L’aikido non è una via per vincere le resistenze, è una via per non suscitarle.

Per molto tempo ho praticato aikido cercando sempre di mettermi alla prova e utilizzando i test come strumento per rendere ukemi più “tosto”. Non ostruzionista, ma solido al punto giusto. Ecco, è stato uno sbaglio grossolano. Perché l’aikido dovrebbe essere come la vita: nessuno se la rende mai più difficile di quello che è per “allenarsi”, ma tutti cercano semplicemente di vivere al meglio delle loro possibilità. E quando si imbattono in una difficoltà cercano di aggiustare il tiro e di andare avanti.

Come alpinisti che salgono passo dopo passo verso la vetta di una montagna. Percorrono un sentiero, ma nessuna salita è lineare. È fatta di tornanti e quando si incontra un ostacolo magari è necessario deviare il percorso oppure tornare indietro per poi andare nuovamente avanti passando da un altro lato. Queste variazioni rappresentano ciò che intendiamo quando diciamo che “guidare” vuol dire innanzitutto “cambiare la nostra mente”.

In effetti, qualsiasi tecnica di aikido può essere letta come un sentiero non lineare.

E nel percorrere questo sentiero ci vengono in soccorso l’intuizione e la logica. L’intuizione è la capacità di percepire l’insieme delle relazioni che ci circondano, la logica invece è la capacità di individuare all’interno di questo insieme la relazione di volta in volta “dominante” e di comprenderne la sua naturale evoluzione.

Se per Sensei l’effetto benefico della matematica è quello di rappresentare la realtà in modo svincolato dagli ambiti della volontà e del sentimento, la logica è lo strumento che ne consente l’applicazione ad una relazione specifica e momentaneamente dominante rispetto alle altre. Così ogni tecnica diventa un insieme di atti (che generano a loro volta relazioni) caratterizzati ognuno da una propria logica ben precisa. E questa logica produce bellezza ed efficacia.

Ma oltre ad allenare logica e intuizione, l’aikido sviluppa un’altra capacità fondamentale: l’immaginazione. Nel percorrere un sentiero di montagna infatti non abbiamo bisogno di fare l’esperienza della caduta in un dirupo per immaginare come evitarlo. Così come, ad esempio, non dobbiamo fare l’esperienza della guerra per scoprire come prevenirla. Ed è opportuno che sia così. L’aikido, con la sua tanto vituperata mancanza di realismo, ci insegna a immaginare sia le situazioni di pericolo che le possibili soluzioni. Apparentemente l’aikido risulta meno efficace di altre arti marziali, ma ha il dono di aprire la mente ad un mondo più vasto.

Grazie ai nostri numerosi strumenti infatti oggi vediamo molte cose, ci illudiamo di conoscere la realtà, ma in definitiva quella che osserviamo è sempre limitata, bidimensionale e spesso spaventosa. Intuizione, logica e immaginazione possono salvarci.

La cena di sabato è stata molto spassosa, piena di aneddoti e racconti del passato. Il mattino dopo Sensei ci ha bonariamente rimproverato. Il racconto del passato non deve essere il passatempo divertente di una sera, ma permettere una migliore immaginazione del futuro.

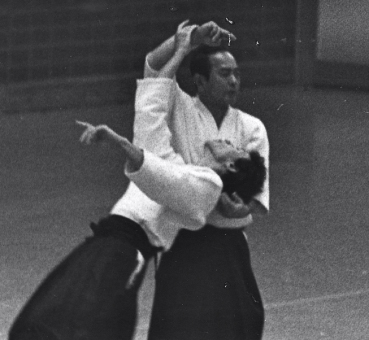

E così ha avviato una digressione storica della evoluzione dell’aikido, da Sokaku Takeda e dal suo insegnamento, mutuato dall’arte della spada e quindi basato sull’utilizzo di due mani che mantengono costantemente stabile il loro rapporto per “manipolare” uke, allo sviluppo avuto con Ueshiba Morihei, basato invece su una filosofia religiosa e sull’idea di non disturbare la forma dell’altro. E per non disturbare la forma di uke, strutturare dei movimenti che rispecchiassero sempre la stessa sequenza di elementi geometrici basati sulla medesima tradizione religiosa: un triangolo, un cerchio e un quadrato.

(fonte:forum.lohan.com)

Per arrivare quindi al “Tohei Style” e al suo concetto di muovere la mente per muovere il corpo utilizzando la forza secondo una logica “vettoriale”. Fino all’ultima idea, quella per cui la mente viene mossa sì, ma in maniera completamente diversa: essa “va al di fuori per poi tornare dentro”. Un’intuizione avuta già da Tohei negli ultimi anni del suo insegnamento attivo, ma meglio definita e sviluppata dal Maestro Yoshigasaki.

E il futuro? Il futuro va immaginato appunto. Umberto Eco diceva che pensare al passato è la rincorsa dell’atleta prima del salto in avanti. Certo pensare al futuro oggi è generalmente impegnativo, a maggior ragione quando si parla di aikido. L’atmosfera e le vicende di questi anni non contribuiscono ad aver voglia di saltare fiduciosi. Tuttavia, è indispensabile farlo. Quindi è utile raccontarsi le storie passate, ma non per aspirare alla replica di una “golden age” che non tornerà, bensì per aiutarci a immaginare un futuro che sia realmente bello e nuovo. Magari con un pizzico di gioiosità e leggerezza in più e un po’ di paura e di pesantezza in meno.