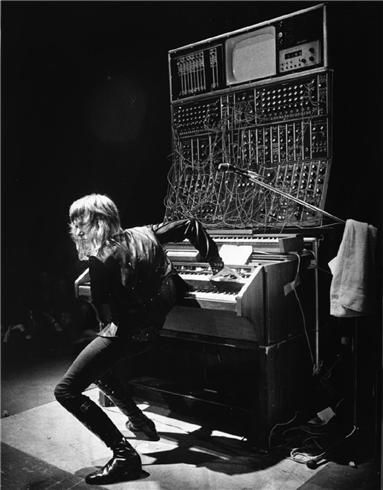

Io adoro il progressive rock. Quella corrente musicale nata alla fine degli anni sessanta in Gran Bretagna che – tra le altre cose – si intendeva di contaminare la forma canzone rock del decennio precedente con elementi della musica classica, del jazz e della musica tradizionale europea, dando al contempo a questi ultimi generi una forma estetica rinnovata. È qualcosa che trova origine nei gusti dei miei genitori e soprattutto in quelli di mio zio e nella sua incredibile collezione di dischi e musicassette scoperta negli anni della prima adolescenza. Anche con Beppe condividevamo questa passione.

C’è chi parla di dynamic aikido (come se l’aikido per sua natura potesse essere “statico”) e chi parla di real aikido. Dopo il seminario di Novara dello scorso fine settimana, credo che potremmo definire il nostro come progressive aikido.

È stata la seconda volta che ho avuto occasione di recarmi al dojo del Maestro Bruno Maule e in entrambe le occasioni ho provato una piacevole sensazione di deja-vu. Mi sono trovato a pensare al Ki Dojo di Firenze degli anni di Beppe. Ovviamente la differenza di approccio tra i due maestri è notevole, ma, seppur con modalità differenti, la capacità di creare un gruppo affezionato, affiatato e legato al fisico del dojo è identica.

Così come identica è l’abilità di coinvolgere questo gruppo nelle attività della palestra, in primis nel lavoro con gli aikids. Quando sono arrivato il venerdì pomeriggio, ho osservato con tenerezza e divertimento i bambini più piccoli del GiocAikido e quelli più grandi del corso di aikido vero e proprio. Ma sono rimasto in particolare colpito dal numero e dall’atteggiamento degli istruttori presenti sul tatami. Creare un pool di insegnanti volenterosi e attenti non è cosa da poco ed è certamente un buon viatico per fare un lavoro di qualità con i bambini.

Nessuno mi toglie dalla testa che il lavoro con i più piccoli sia fondamentale: i bambini sono il futuro. E il tema del rapporto tra passato e futuro (la “progressione” potremmo dire) è stato centrale anche durante il seminario di Novara.

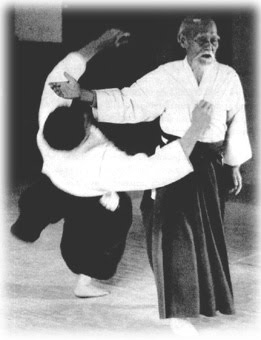

Sokaku Takeda, Ueshiba Morihei, Koichi Tohei: le ultime lezioni del Doshu esplorano l’approccio teorico di ciascuno di questi tre maestri, secondo una logica di evoluzione in continuità. Le teorie del passato infatti non sono cellulari obsoleti di qualche anno fa. Spesso sono valide ancora oggi e a seconda della tecnica che stiamo studiando o della situazione nella quale ci troviamo possono essere utilizzate e sviluppate.

Così per un sankyo potremmo immaginare il braccio del nostro uke come una katana secondo la logica di Takeda mentre in una tecnica irimi mantenere una forma della parte superiore del corpo immodificabile come Ueshiba Morihei.

Figli del proprio tempo, ognuno di questi “padri nobili” ha contribuito alla creazione dell’aikido così come lo conosciamo oggi. Con una differenza però. Mentre Ueshiba e Tohei hanno avuto la possibilità di scegliere come proseguire sulla strada aperta dai propri maestri, Sokaku Takeda è stato costretto a operare un cambiamento rispetto alla propria tradizione. Nato in una famiglia di samurai, le trasformazioni storico – politiche della seconda metà dell’Ottocento, lo avevano costretto a rinunciare all’uso della spada e a vedere il proprio ruolo sociale marginalizzato. Così, senza spada e senza lavoro, aveva messo a frutto le proprie competenze marziali reinventandosi insegnante professionista di discipline da combattimento disarmate, applicandovi però i medesimi principi e movimenti dell’arte della spada.

Oggi, dopo anni di benessere e di centralità sociale, potremmo dire che la nostra condizione del ceto medio è in un certo senso analoga a quella dei samurai della seconda metà dell’Ottocento. Ci troviamo tutti un po’ più soli, a convivere con un senso di precarietà permanente. I cambiamenti climatici potrebbero inoltre imporci molto presto ulteriori e drastici cambiamenti nel nostro stile di vita. Ma chi pratica aikido sa che agire quando arriva l’attacco è una scelta quasi sempre tardiva e inefficace. Bisogna cambiare prima di essere costretti a farlo.

Il cambiamento però non deve essere mai una rottura totale rispetto al passato. Perché sia efficace deve mantenersi in una linea di continuità rispetto al passato.

L’aikido affonda le sue radici nella tradizione culturale e religiosa dei samurai, una dimensione che già prima della modernizzazione della seconda metà dell’Ottocento era prerogativa di una élite e che pure oggi, nell’era della globalizzazione, rimane come patrimonio di una percentuale ristretta della popolazione giapponese.

Nei giorni del seminario ho ripensato all’articolo di Paolo: all’idea del “meno siamo, meglio stiamo.” Forse l’aikido ha davvero nel proprio DNA la caratteristica di essere “per pochi”. Con questo ovviamente non intendo dire che quelli che lo praticano appartengano ad una élite intellettuale, morale, fisica o (meno che mai) sociale. Trovo però che tutti i praticanti più appassionati che conosco abbiano comunque dentro di sé un elemento di anticonformismo vero, un modo di essere al di fuori degli schemi che ne fa inevitabilmente una minoranza.

Una minoranza legata a una tradizione lontana nel tempo e nello spazio, ma con l’opportunità di rinnovarla e mantenerla viva anche per il futuro.

Per il dojo Ronin di Novara del Maestro Bruno Maule www.kiaikidoitalia.org